Европейская косуляOh no, theres been an error

Содержание:

- Чем питается косуля в природе

- Биология косулей

- Размножение косулей

- Общение косуль

- Образ жизни европейских косуль

- Как отличить оленя Cervus от косули Capreolus

- Пища косули

- Описание и особенности косули

- Где обитает косуля

- Внешний вид и особенности

- Популяция и статус вида

- Ареал, места обитания

- Рацион европейской косули

- Размножение гон

Чем питается косуля в природе

Косуля – исключительно растительноядное животное. В ее рацион входят различные травы. Если есть выбор, косули едят охотнее всего бобовые, борщевик, клевер, лютик, иван-чай, тысячелистник, а в весенний период – злаковые растения, в том числе озимую пшеницу, рожь, ячмень, пырей. Также пища косули – это листва и молодые древесные побеги, из которых млекопитающее предпочитает осину, иву, рябину, липу. Любит косуля различные дикорастущие ягоды (калину, рябину , бруснику и пр.). Кроме того, осенью косули могут в небольшом количестве поедать грибы (березовую губку, олений плютей и др.), а зимой могут питаться лишайниками (оленьей кладонией, лесной кладонией, исландской цетрарией и т.д.). В Приморском крае эти животные поедают водоросли на берегу моря. Зимой с наибольшей охотой косули питаются зимнезелеными растениями (т.е. теми, которые зимуют под снегом с сочными зелеными, не засыхающими листьями и побегами) – такими, как хвощи, листья ежевики и плюща.

В теплое время года питание косуль состоит не из всех подряд растительных кормов – животное выборочно ощипывает определенные части растений: у трав – соцветия и соплодия, у древесно-кустарниковых растений – молодые листочки и веточки. Зимой, когда корма мало, а затраты энергии большие, косуля съедает траву полностью, раскапывая для этого снег до земли. У кустарников и деревьев в зимний период животные поедают молодые ветки, почки и сухие листья.

Автор фото: SwedishDjur, CC BY-SA 4.0

Летом косули пасутся по утрам, вечерам и ночью (обычно в ее первую половину), а днем, когда жарко, прячутся в травянистой растительности либо под деревьями. Зимой же могут питаться в любое время суток. Лишь если начинается сильный снегопад или метель, звери прячутся в чаще леса, укрываясь от непогоды.

Косули способны долго обходиться без воды и жить вдали от водоемов, но тогда возрастает роль влаги, поглощаемой с пищей (одна из причин, почему косули летом кормятся в основном утром и вечером – роса, оседающая именно в это время на растениях). Если же водоем расположен неподалеку от мест кормежки, животные его регулярно посещают. Особенно возрастает роль содержащего влагу корма зимой. В зимний период неоднократно отмечалась гибель косуль от обезвоживания – притом, что их желудок был полон корма. Снег даже при его наличии не может длительное время служить источником влаги, поскольку на его растапливание в организме животного уходит слишком много энергии.

Автор фото: ITz Marco465, CC BY-SA 4.0

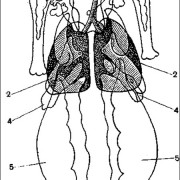

Биология косулей

На обширной территории своего ареала косуля обитает в неодинаковой обстановке. В целом этот зверь — обитатель не сплошных лесов и лесостепи. Современное ее распределение по стациям, особенно в европейской части ареала, в значительной мере обусловлено развитием сельскохозяйственной культуры й прямым истребляющим влиянием человека. Еще в XVII в., как отмечалось, косуля во множестве населяла целинные степи Украины и совершала по ним регулярные перекочевки. В настоящее же время в степной полосе она держится только там, где имеются островные леса, степные колки или заросли кустарников по оврагам, балкам и долинам степных речек.

На Алтае излюбленные станции косуль — пологие склоны гор без выходов коренных пород, поросшие редким лиственничным лесом с подлеском из березы, осины, жимолости, красной смородины и других кустарниковых и древесных пород. Сплошной почвенный покров в таких местах образован злаками и широколистными травами высотой до 50— 70 см. Наиболее часто косуль можно встретить здесь поблизости стекающих с гор ручьев и речек, в местах, где участки густых зарослей кустарников чередуются с открытыми полянами или редким древостоем без подлеска. Охотно держатся также в межгорных долинах, особенно если по соседству имеются хотя бы небольшие участки леса или кустарниковая поросль. Как и всюду, косуля избегает и здесь россыпей и скал и не живет в темнохвойной тайге.

Размножение косулей

Способность к оплодотворению (половая зрелость) у косуль в благоприятных условиях наступает на втором году жизни, но обычно самки приносят впервые детей только в возрасте трех лет. Самцы практически начинают принимать участие в гоне также в возрасте не ранее трех лет, когда становятся способными принимать участие в турнирных боях за обладание самкой.

Период гона, даже в одной местности, растянут, обычно, на срок не менее двух месяцев. Начало и конец его зависят от широты местности, высоты над уровнем моря, от кормовых и климатических условий. В большинстве равнинных местностей у взрослых зверей он начинается в начале августа или даже в конце июля; разгар падает на конец августа—начало сентября, а заканчивается гон обычно в октябре. В горах течка начинается позднее, чем в низинах. Молодые животные приходят в охоту позднее старых, но и заканчивается она у них также с запозданием.

Самцы в период течки сильно возбуждены, мало едят, по следу разыскивают самок, теряют обычную чуткость и осторожность. Найдя самку, козел преследует ее, перегоняя с места на место

Часто на полянах и опушках, гоняясь друг за другом по кругу вокруг одного дерева или куста, косули выбивают растительность до земли, образуя так называемые «точки», которых может быть несколько на сравнительно небольшом участке. Кроет самец самку на ходу, причем несколько покрытий могут следовать с короткими промежутками друг за другом (Даль, 1930). Один самец за сезон может оплодотворить до 6 самок; вокруг самца держатся несколько самок, но иногда, наоборот, за одной самкой гоняется несколько самцов. В последнем случае между самцами происходят жестокие поединки, нередко заканчивающиеся смертью одного из соперников (Кириков, 1952). Известны случаи (Даль, 1930), когда погибают оба самца, крепко сцепившись во время драки рогами. Иногда самец наносит удары рогами и уклоняющейся от покрытия самке.

Считается, что беременность у косули длится около 9 месяцев, но в течение первых четырех оплодотворенное яйцо развивается чрезвычайно медленно и только с декабря зародыш начинает развиваться более быстро (Sakurai, 1906). Исследования последних лет (Stieve, 1950), однако, показали, что период замедленного развития имеет место не всегда. Оказалось, что у косули течка бывает в году дважды: от середины июля до конца августа (главная) и от конца ноября до середины или конца декабря (вторая, дополнительная). Самец может оплодотворять с мая по январь. Если самка оплодотворяется во время главной течки, то беременность длится от 9 до 10 месяцев, причем 5—6 месяцев приходится на первую ее часть. В это время плоды развиваются очень медленно, и лишь в конце декабря начинается вторая половина вынашивания, длящаяся 5 месяцев. Если яйца оплодотворяются во время второй течки, то первая часть беременности отпадает и молодые рождаются через 5—6 месяцев после оплодотворения.

Отел самок в большинстве районов в массе происходит во второй половине мая—первой половине июня, но, в соответствии с растянутыми сроками гона, тянется с последних чисел апреля до июля включительно. Перед отелом самка удаляется в глухие места, где в зарослях кустарника, в высокой густой траве или в другом укрытии приносит детенышей, число которых в помете обычно два, реже три; четыре бывают как исключение. Молодые, особенно первотелки, приносят, как правило, одного детеныша.

Детеныши родятся весом около 2—2.5 кг, беспомощны, не могут даже стоять и первые 6—8 дней лежат, притаившись в высокой траве. В это время их легко можно взять руками. Косуля —- хорошая мать. Она пасется поблизости, подходит к детенышу на его писк, когда он голоден или испуган, делает попытки защищать от врагов и даже следует некоторое время за уносящим козленка человеком. С семидневного возраста косулята могут следовать за матерью и даже сносно бегать, но до 15 дней, особенно в случае опасности, еще прячутся, вытянув шею и голову с при-жатыми ушами. В возрасте месяца с небольшим в беге не уступает взрослым. Мать кормит детенышей молоком в продолжение около месяца. К этому времени косулята начинают поедать зеленый корм, появляется жвачка (Марков, 1948). В период гона прибылые уходят от матерей и ведут самостоятельную жизнь, но по окончании его вновь возвращаются и держатся вместе с ними до появления следующего помета.

Продолжительность жизни косули в естественной обстановке не установлена, но, судя по состоянию зубов на коллекционных экземплярах, она не превышает 10—12 лет.

Классификация животного:

Класс — млекопитающие

Инфракласс — плацентарные

Отряд — парнокопытные

Подотряд – жвачные

Семейство – олени

Подсемейство — косули

Род — косули

Литература:

1. И.И. Соколов «Фауна СССР, Копытные звери» Издательство академии наук, Москва, 1959 год.

Общение косуль

В коммуникации косуль велика роль обонятельных, а также акустических и визуальных сигналов.Важнейшим из чувств является обоняние – было подсчитано, что из 42 элементов социального поведения 26 вызывается обонятельным восприятием, 13 — акустическим и только 3 — оптическим.

Обоняние играет важную роль при маркировочное поведении. С марта до сентября взрослые самцы трутся лбом, щеками и шеей о деревья и кустарники, метя их выделениями кожных желёз, либо роют землю копытами, оставляя на ней запах секрета межпальцевых желёз. Ободранные рогами участки стволов и ветвей и «царапины» на земле также служат визуальными метками. Таким образом самцы метят территорию, предупреждая других самцов о том, что участок занят. Интенсивность маркировки зависит от сезона. Весной самцы могут наносить до 500—600 пахучих меток в день, летом — 40—150, в начале осени — всего 10 меток. У самок маркировочное поведение отсутствует.

Важную роль в социальной жизни косуль играют звуковые сигналы. Выделяют 5 основных типов сигналов:

- писк (или свист) служит или призывным звуком, или выражением беспокойства; обычен при контакте матери с детёнышами;

- шипение выражает сильное возбуждение или агрессию;

- лай («бяу-бяу-бяу») издают потревоженные или чем-то обеспокоенные косули (обычно в сумерках или ночью, реже днём; чаще летом, чем зимой);

- верещание (стон) — сигнал, издаваемый раненым или пойманным животным;

- звуки не вокального происхождения (топанье ногами, шумные прыжки) производятся косулями, когда они обеспокоены и чувствуют опасность.

Детёныши косуль издают только писк. У европейской косули не отмечено аналогов скуления, которое издают самцы сибирской косули.

Большую роль в общении косуль, особенно в группах, играют визуальные сигналы. Так, например, если одна из косуль принимает позу тревоги, другие косули сейчас же прекращают пастись, сбиваются в кучу и тоже принимают позу тревоги. Неподвижная поза может сменяться хождением в позе тревоги — медленным передвижением с вертикально вытянутой шеей и высоко поднимаемыми ног. Непосредственным сигналом к бегству всей группы обычно становится бегство одной особи с распущенным «зеркалом».

Образ жизни европейских косуль

Активность европейские косули проявляют в утренние и вечерние часы. В жаркие дни косули кормятся более редко, а зимой они становятся прожорливыми.

Летом большая часть косулей ведет одиночный образ жизни, а зимой они группируются в стада. С марта по август косули более агрессивны и проявляют территориальное поведение. Самцы занимают территорию от 2 до 200 гектар.

Самцы регулярно обходят свои участки и метят их. Они стараются не нарушать границ, но молодые особи могут выступать агрессорами. Конфликты между ними происходят редко, чаще всего все заканчивается демонстрацией силы. На участке самца живут самки с малышами, а годовалых особей он агрессивно выгоняет.

Самки безрогие. Изредка встречаются самки с рогами.

Самки безрогие. Изредка встречаются самки с рогами.

В октябре агрессивность самцов становится значительно ниже, они скидывают рога и перестают отмечать границы участков. Начинают образовываться зимние семьи – молодняк присоединяется к самкам с малышами. Члены группы держатся вместе всю зиму, количество особей в таких группах составляет 40-90. Европейские косули в отличие от сибирских собратьев не совершают зимних миграций.

Когда косуля спокойна она передвигается рысью или шагом, а во время опасности она бежит, совершая прыжки длиной около 7 метров. Скорость взрослой косули составляет примерно 60 километров в час.

Кормящие самки двигаются небольшими шагами, при этом они часто останавливаются и слушают, что происходит вокруг. Косули умеют хорошо и быстро плавать. Высокий снежный покров они переносят плохо и стараются передвигаться по звериным тропам. На ледяной снежной корке косули скользят, поэтому она для них опасна.

Европейские косули питаются более чем 900 видами различных растений, отдают предпочтение молодым побегам. За сутки они кормятся 5-11 раз.

У новорождённых косулят окраска пятнистая, что позволяет им маскироваться среди летней растительности.

У новорождённых косулят окраска пятнистая, что позволяет им маскироваться среди летней растительности.

Как отличить оленя Cervus от косули Capreolus

Несмотря на то, что оба эти рода относятся к одному и тому же семейству Оленьи (Cervidae), по ряду параметров они существенно отличаются друг от друга.

- Косуля мельче оленя. Длина тела косули варьирует в пределах от 100 до 150 см, длина тела оленя в зависимости от вида – от 100 до 210 см. Масса тела косуль от 20 до 60 кг, оленей – от 17 до 300 кг.

- Еще лучше различия между животными видны при взгляде на рога самцов косуль и оленей. Если у косуль рога не превышают в длину 33 см, имеют малое количество отростков (от 3 до 6), то рога большинства оленей значительно большей длины (до 150 см), как правило, сильно ветвятся и имеют большое количество отростков (у некоторых видов до 15).

Слева пятнистый олень (Cervus nippon), автор фото: Fabio Spelta, CC BY 4.0. Справа европейская косуля (Capreolus сapreolus), автор фото: Bobspicturebox, CC BY 3.0

- Рационы оленей и косуль схожи. Однако разница между ними заключается в том, что косули никогда не едят древесную кору.

- У оленей брачный период приходится на осенние месяцы (сентябрь-ноябрь), у косуль – на летние (июль-август).

- В сезон размножения самцы оленей собирают «гаремы» из самок. У косуль такого явления не наблюдается.

- В отличие от оленей, в цикле размножения косуль присутствует задержка эмбрионального развития, когда эмбрион на ранней стадии останавливает свое развитие примерно на 4 месяца (если бы этого не происходило, телята косуль рождались бы в зимний период). У оленей такой задержки эмбрионального развития не наблюдается.

- Ареал оленей гораздо шире ареала косуль. Если косули обитают только в Евразии, преимущественно в лесостепной и лесной ее части (ареал – палеарктический), то ареал оленей охватывает и Евразию, и умеренную климатическую зону Северной Америки (т.е. голарктический).

Слева пятнистый олень (Cervus nippon), автор фото: Jochen Ackermann, CC BY-SA 3.0. Справа европейская косуля (Capreolus сapreolus), автор фото: Ken Billington, CC BY-SA 3.0

Пища косули

Дикая коза предпочитает насаждения, в которых попадаются дубы, буки, черемуха, рябина, крушина и так далее, не гнушается искусственной примесью дикого каштана и груши — одним словом, она любит древесные породы с опадающими плодами.

Кустарник с их ветвями, листвой и почками должны доставлять ей обильную, разнообразную пищу и состоять из всех видов, способных произрастать в данной местности, не исключая и наших хвойных пород. Малина, ежевика, вереск, черника и другие ягодные кустарники вместе с травой и трилистником небольших лесных прогалинок еще более разнообразят пищу косули, дают ей безопасное пристанище и прохладное логовище.

Описание и особенности косули

Косуля (латинский Capreolus) – животное семейства оленевых, класс млекопитающих, отряд парнокопытных. Другие названия – козуля, дикая коза. Это небольшой изящный олень. Имеет короткое туловище с более тонкой и низкой передней частью в сравнении с задней.

Средний вес самца – от 22 до 32 кг, длина туловища – от 108 до 125 см, рост в холке от 65 до 80 см. Самка немного меньше, но в основном не сильно отличается от самца. Внешность типичная для оленевых.

Голову имеют короткую, сужающуюся от ушей к носу; ушки продолговатые и заостренный на конце; глаза отличаются относительно большими размерами и выпуклостью; зрачки немного косят; долгая шея; ноги стройные, задние чуть длиннее передних; небольшие копыта; хвост крохотный. Наглядно посмотреть можно на фото косули.

У самцов косули рога вырастают небольшого размера разветвленные, которые растут почти вертикально. Их длина от 15 до 30 см и размах от 10 до 15 см. Имеют по три ответвления, из которых средний наклонен вперед. У маленьких косулят рожки начинают расти на 4-м месяце жизни, а совершенно развиваются на 3-м году жизни. У самок рога не растут.

Все взрослые особи имеют шерстку однотонного окраса, но меняет его в зависимости от поры года: в теплое время – темно-рыжий, в холодное – серовато-бурый. Область хвоста украшает небольшое пятно белого цвета.

Новорожденные детеныши имеют пятнистую шерстку. Это помогает им прятаться меж зеленой лесной растительности. По истечении двух-трех месяцев окрас понемногу стает таким же, как и у взрослых и пятна понемногу исчезают.

Насчитывают 5 видов косуль. Наименьшими размерами обладает европейский вид (в длину 1 — 1,35 м, вес 20 – 35 кг, рост 0,75 – 0,9 м), азиатский – средних размеров, сибирский – самый крупный (длина в среднем 1,5 м, вес больше 50 кг).

Это интересно: Енот-полоскун — виды, характеристика, описание

Где обитает косуля

Косули обитают в Евразии:

- Европейская косуля живет во всей Европе, включая Великобританию, Скандинавские страны и европейскую часть России, а также на Кавказе. Кроме того, водится в Закавказье (Азербайджан, север Грузии, север Ирана, по некоторым данным и в Турции).

- Сибирская косуля обитает на востоке европейской части России, а также на юге Сибири и юге Дальнего Востока. Кроме того, она встречается в Монголии, северном Китае, КНДР и северном Казахстане.

В России косули водятся в 62 регионах: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Амурская области, Республика Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Северная Осетия –Алания, Чеченская Респ., Ставропольский край, Респ. Адыгея, Краснодарский край, Респ. Башкортостан, Респ. Мордовия, Респ. Татарстан, Удмуртская Респ., Чувашская Респ., Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Тыва, Респ. Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Респ. Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область.

Западным рубежом расселения европейской косули является государственная граница от Балтики до Черного моря; с севера граница распространения этого животного в России идет от Финского залива на Кандалакшу, Петрозаводск, Тихвин, Вышний Волочек, Тверь, Загорск, Коломну и Рязань. В Волгоградской области восточнее Хопра граница ареала проходит по Дону на запад до Азовского моря. В Предкавказье граница распространения косули в России идет от Ейска южнее Кубани через Невинномысск, Грозный, Кизляр и Махачкалу. С юга российская часть кавказского ареала косули совпадает с государственной границей России.

Так выглядят следы косули. Автор фото: Tomasz Kuran aka Meteor2017, CC BY 2.5

Ареал сибирской косули еще более обширен. На западе его границей является линия Киров-Чебоксары-Саранск-Пенза-Балашов-Поворино, затем реки Хопер и Дон до Волгодонска. Здесь он вплотную смыкается с ареалом европейской косули, а кое-где пересекается с ним, что периодически приводит к гибридизации этих двух видов. Южная граница ареала проходит от Волгодонска на восток до государственной границы, а далее по ней до Тихого океана. Северная граница ареала сибирской косули идет от Кирова по Вятке и Каме, затем по границе Башкирии и Пермской области к Нижнему Тагилу, оттуда к Тюмени, затем к Таре, от нее к устью Ангары. По правому берегу Ангары достигает Братского водохранилища, огибая его с севера, затем уходит на юг вдоль Байкальского и Приморского хребтов, упираясь в Восточный Саян. В Якутии, распространение косули ограничено Приленским плато – на севере ареал ограничен районами Центральноякутской низменности, где выпадает много снега, а на юге – горными хребтами. На Дальнем Востоке северная граница ограничена Становым нагорьем и Становым хребтом, по которому доходит до верхнего течения реки Уды, и далее проходит по горным хребтам Джагды, Буреинскому, Баджальскому и Сихотэ-Алинь. По восточным склонам Сихотэ-Алиня граница ареала сибирской косули доходит до реки Ботчи.

Косуля (и европейская, и сибирская) – изначально обитатель лесостепей. Именно в этой природной зоне она чувствует себя наиболее комфортно. Однако люди, осваивая лесостепи, постепенно оттеснили косуль в лесные массивы. Впрочем, косули могут жить не во всяких лесах. Темнохвойной тайги они избегают, предпочитая лиственные леса (распространение которых во многом определяет границы ареала косули). В степной же зоне (в частности, в Предкавказье) территория обитания косуль также приурочена к естественным или искусственным лесным массивам или лесополосам. В открытых степях, где полностью отсутствуют деревья, косули не встречаются.

Некоторые популяции сибирской косули зимой осуществляют миграции, перемещаясь в более южные и малоснежные регионы (высота снежного покрова в 30 см уже является критической для косуль). Расстояние, преодолеваемое мигрирующими животными от мест отела до мест зимовки, достигает свыше 100 км.

Автор фото: PeterRohrbeck, CC BY-SA 4.0

Внешний вид и особенности

Фото: Животное европейская косуля

Косуля — маленький олень, вес половозрелой особи (самца) достигает 32 кг, рост до 127 см, в холке до 82 см (в зависимости от длины тела, занимает 3/5). Как у многих видов животных, самки меньше самцов. Отличаются не длинным телом, задняя часть которого выше передней. Уши вытянутые, заострены.

Хвост небольшой, длиной до 3 см, часто не виден из-под меха. Под хвостом есть каудальный диск или «зеркало», он светлого, часто белого цвета. Светлое пятно помогает косулям в момент опасности, являясь своеобразным сигналом тревоги для остального стада.

Копыта черные, острые на конце спереди. На каждой ноге по две пары копытец ( в соответствии с названием отряда). Копыта женских представителей вида снабжены особыми железами. В середине лета они начинают выделять особый секрет, который сообщает самцу о начале гона.

Рога есть только у самцов. Они достигают 30 см в длину, размахом до 15 см, сближенные в основании, в норме изогнутые в виде лиры, ветвистые. Рога появляются у детенышей к четвёртому месяцу от рождения, а полностью развиваются к трём годам. Самки рогов не имеют.

Каждую зиму ( в период с октября по декабрь) олени сбрасывают свои рога. Заново они отрастут только весной ( до конца мая). В это время самцы трутся ими о деревья и кустарники. Таким образом они метят свою территорию и попутно счищают остатки кожи с рогов.

У некоторых особей рога имеют аномальное строение. Они не разветвленные, похожи на рога козы, каждый рог идет прямо вверх . Такие самцы представляют опасность для других представителей вида. При соперничестве за территорию, такой рог может проткнуть оппонента и нанести ему смертельные повреждения.

Популяция и статус вида

Фото: Европейская косуля

В наши дни европейская косуля относится к таксонам минимального риска исчезновения. Этому способствовали проводившиеся в последние годы мероприятия по охране вида. Плотность популяции не превышает 25-40 животных на 1000 га. Из-за большой плодовитости может восстановить свою численность сама, поэтому имеет тенденцию к увеличению.

Capreolus Capreolus является наиболее приспособленным видом, из всего семейства Оленевые, к изменениям антропогенного характера. Вырубка леса, увеличение площади сельскохозяйственных угодий, способствуют естественному увеличению популяции. В связи с созданием благоприятных условий для их существования.

На территории Европы и России поголовье достаточно велико, но в некоторых странах ближнего Востока (Сирия) популяция малочисленна и требует охраны. На острове Сицилия, а также в Израиле и Ливане данный вид вымер. В природе средняя продолжительность жизни составляет 12 лет. В искусственных условиях парнокопытные могут доживать до 19 лет.

При чрезмерно быстром росте, популяция регулирует себя сама. В перенаселенных косулями местностях, они чаще болеют. Из-за их большой распространенности и численности, среди всех видов семейства Оленевых имеют большое промысловое значение. Из шкуры выделывают замшу, мясо является высококалорийным деликатесом.

Европейская косуля – маленький изящный олень, известный как промысловый вид. В природе численность его популяции высока. При большом поголовье на небольшой территории может нанести серьезный ущерб зеленым насаждениям и сельскохозяйственным культурам

Имеет важное промысловое значение (из-за своей численности) и украшает свои видом дикую природу

Теги:

- Capreolinae

- Вторичноротые

- Двусторонне-симметричные

- Жвачные

- Животные Албании

- Животные Болгарии

- Животные Брянской области

- Животные Великобритании

- Животные Венгрии

- Животные Евразии

- Животные Испании

- Животные Италии

- Животные Кавказа

- Животные леса

- Животные лесостепи

- Животные Литвы

- Животные луга

- Животные на букву Е

- Животные на букву К

- Животные полей

- Животные Польши

- Животные Португалии

- Животные России

- Животные Саратовской области

- Животные Сирии

- Животные Турции

- Животные Ульяновской области

- Животные Франции

- Животные Черногории

- Животные Швеции

- Звери

- Копытные животные

- Косули

- Лавразиотерии

- Оленевые

- Олени

- Парнокопытные

- Плацентарные

- Позвоночные

- Сици

- Теплокровные животные

- Травоядные животные

- Хордовые животные

- Челюстноротые

- Четвероногие

- Эукариоты

- Эуметазои

Ареал, места обитания

Европейские косули населяют смешанные и лиственные лесные зоны разнообразного типа, а также лесостепные территории. В чисто хвойных лесах парнокопытное встречается только при наличии подлеска лиственного типа. В зонах настоящих степей, а также пустынь и полупустынь представители рода Косули отсутствуют. В качестве наиболее кормных мест, животное отдаёт предпочтение участкам разреженного светлого леса, богатого кустарниками и окружённого полями или лугами. В летний период животное встречается на высокотравных лугах, поросших кустарниковым подлеском, на территории тростниковых займищ и пойменных лесов, а также на зарастающих оврагах и вырубках. Сплошной лесной зоны парнокопытное предпочитает избегать.

Средние показатели плотности популяции европейской косули в типичных биотопах повышаются по направлению с северной части на юг ареала. В отличие от других копытных Европы, косуля является наиболее приспособленной к обитанию в условиях окультуренного ландшафта и в близости к людям. Местами такое животное практически круглогодично обитает на разных сельскохозяйственных угодьях, укрываясь под лесными деревьями только на отдых или при неблагоприятной погоде. На выбор места обитания в первую очередь оказывает влияние доступность кормовой базы и наличие укрытия, особенно на открытом ландшафте

Также немаловажное значение имеет высота снежного покрова и наличие хищных животных на выбираемой территории

Рацион европейской косули

Привычный рацион европейской косули включает в себя почти тысячу видов разнообразных растений, но парнокопытное отдаёт предпочтение легко перевариваемой и богатой водой растительной пище. Более половины рациона представлено двудольными травянистыми растениями, а также древесными породами. Незначительную часть рациона составляют мхи и лишайники, а также плауны, грибы и папоротники. Охотнее всего косулями объедается зелень и ветки:

- осины;

- ивы;

- тополя;

- рябины;

- липы;

- берёзы;

- ясеня;

- дуба и бука;

- граба;

- жимолости;

- черёмухи;

- крушины.

Также косули активно поедают разнообразные злаковые культуры, питаются горцем и кипреем, кровохлебкой и водосбором, борщевиком и дудником, диким щавелем. Любят парнокопытные и водные растения, произрастающие на болотах и озёрах, а также разные ягодные культуры, орехи, каштаны и жёлуди. В качестве противопаразитарного средства косулями часто поедаются многие лекарственные растения.

С целью восполнения недостатка минеральных веществ, парнокопытными посещаются солонцы, и пьется вода из источников, которые богаты минеральными солями. Воду животные получают преимущественно из растительной пищи и снега, а средняя суточная потребность составляет около полутора литров. Зимний рацион менее разнообразен, и чаще всего представлен побегами и почками деревьев или кустарников, сухой травой и не облетевшей листвой. В бескормицу выкапываются из-под снега мхи и лишайник, а также поедается хвоя деревьев и кора.

Это интересно: Европейская норка — характеристика, как выглядит зверёк

Размножение гон

Как самки, так и самцы косули становятся половозрелыми на втором году жизни. Это полигамные животные, однако «гаремов», как у других оленьих, у них не бывает.

Брачный период у европейской косули начинается в июле и длится до конца августа, у сибирской – начинается в августе и длится до конца сентября

Во время гона самцы косуль теряют обычную осторожность и бродят по своей территории в поисках самок, издавая присущие им «лающие» звуки

Брачное ухаживание у косуль своеобразно: самец преследует самку, которая от него убегает по кругу, сначала широкому, а затем все сужающемуся вокруг какого-либо дерева или пня, в конце концов останавливаясь и подпуская к себе самца для спаривания. Драки между самцами случаются, когда два или более самцов преследуют одну самку. После спаривания (иногда повторяющегося несколько раз) самец некоторое время сопровождает самку, однако постепенно теряет к ней интерес и начинает преследовать другую самку, с которой еще не спаривался.

Беременность у косуль, единственных среди оленьих, имеет латентный период (задержку в развитии эмбриона на ранней стадии), который составляет около четырех месяцев (обычно с июля-августа по декабрь-январь). В январе начинается развитие эмбриона, которое длится 5-6 месяцев. Отел у косуль происходит с конца апреля до середины июня. Таким образом, если бы латентного периода беременности у косуль не было, и эмбрион сразу начал бы развиваться, отел происходил бы в зимние месяцы, что критически снизило бы выживаемость телят.

Обычно у одной самки рождается один или два теленка (так называется детеныш косули), однако отмечаются случаи, когда телят рождается трое или даже четверо. Малыши рождаются покрытыми шерстью и зрячими, однако полностью беспомощными. Окраска их, в отличие от взрослых, ярко-рыжая с рядами белых пятнышек, позволяющая хорошо укрываться в траве. Вес новорожденных детенышей косули составляет от 1 до 2 кг.

Автор фото: Gunnar Greutz (Achird), CC BY-SA 3.0

С первых минут после рождения и обычно до августа-октября детеныши косуль питаются материнским молоком, вместе с которым начиная уже с 10-го дня жизни принимаются употреблять растительные корма, доля которых в рационе со временем возрастает. Встать на ноги телята могут уже через пять часов после рождения.

Мать-косуля обычно держится на некотором расстоянии от детенышей (а они, их несколько, в свою очередь на некотором расстоянии друг от друга), подходя к ним лишь для того, чтобы накормить. В первые три-семь дней жизни косуленок вообще не убегает при опасности, а напротив, затаивается в траве. Начиная с трех-семи дней, он убегает с громким писком, если незнакомый объект, не похожий на мать, приблизится на 1-2 м. В возрасте одной-двух недель он уже не подпускает к себе потенциально опасные объекты ближе, чем на 10 м, затем эта дистанция постепенно увеличивается до 15-30 м. При этом детеныш косули убегает уже молча.

Самка в первые одну-две недели жизни телят реагирует на приближение к ним кого-либо агрессивно, позже у нее начинает доминировать оборонительная реакция. Затаивание при опасности у косулят наблюдается до августа-сентября. Затем, после линьки матерей и появления у них подхвостового «зеркала», на опасность косуля-мать и ее телята реагируют совместным бегством. Полностью самостоятельными, взрослыми животными, отделившимися от родителей, косули становятся только к двухлетнему возрасту. До этого времени они все еще держатся рядом со своими матерями.

Автор фото: Jerzi Strzelecki, CC BY-SA 3.0