Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс

Содержание:

- Аллогенез

- Проблема усложнения организмов в теориях дж. Хаксли и А. Н. Северцова

- Катагенез

- Биологическая эволюция

- Идиоадаптации у амфибий

- Пути достижения биологического прогресса

- Презентация на тему Биологический прогресс Показатели биологического прогресса и регресса Существование на Земле организмов разной степени сложности Направление биологической. Транскрипт

- Разные взгляды на прогресс в живой природе Ламарка и Ч. Дарвина

- Понятие регресса

- Заключение

Аллогенез

Аллогенез (от греч. allo – разный и genesis – развитие) – развитие приспособительных изменений, не связанных с переходом на более высокий уровень организации.

Конкретные изменения в рамках аллогенеза называется идиоадаптацией.

В результате алломорфоза возникают новые семейства и роды. Если представить ароморфозы как крупные ступени в ходе эволюции существ, то идиоадаптации будут расширять эти ступени.

Происхождение птиц и зверей от пресмыкающихся было ароморфозом (рис. 2). А разделение этих классов на более мелкие таксоны было уже идиоадаптацией.

Рис. 2. Ароморфоз и идиоадаптация на примере позвоночных животных рептилий, птиц и млекопитающих

Типичными примерами идиоадаптации является формирование больших клыков хищных млекопитающих и больших резцов у травоядных.

Проблема усложнения организмов в теориях дж. Хаксли и А. Н. Северцова

После Ч. Дарвина проблема адаптационного усложнения организмов разрабатывалась

в двух направлениях: одно развивалось Б. Реншем и Дж. Хаксли за рубежом, другое

— у нас в стране А. Н. Северцовым и его школой.

Б. Ренш, так же как и Ламарк, справедливо считал, что эволюция может идти и по

горизонтали, и по вертикали. Дж. Хаксли для обозначения уровней организации

вернулся к ламарковскому термину «грады» (ступени). Анализ направлений эволюции

привел Дж. Хаксли к постановке вопроса: куда вообще идет эволюция и что может

служить критерием прогрессивности? Отсюда парадокс Дж. Хаксли: кто более

прогрессивен — человек или туберкулезная бацилла, вызывающая его заболевание?

Эти вопросы Дж. Хаксли пытался разрешить в своей теории ограниченного и неограниченного

прогресса, согласно которой эволюция, несомненно, прогрессивный процесс, но

прогресс этот в основном ограниченный, групповой. Переходя от грады к граде,

каждая группа организмов (таксон) развивается прогрессивно, но в конце концов

приходит к стасигенезу или вымиранию, играющему стабилизирующую роль. Лишь одно

направление эволюции, которое привело к возникновению человека, представляет

собой путь неограниченного прогресса, поскольку обусловливает выход на

совершенно новый уровень эволюции — социальный. В литературе некоторое время

спустя после публикаций идей Дж. Хаксли широко обсуждался вопрос о том,

правомерно ли выделение неограниченного прогресса или же это идеалистический

подход. Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков (1969)

поддержали мнение зарубежного ученого. Действительно, только человек начал

приспосабливать среду к себе, снизив действие естественного отбора: достижения

в области медицины позволили найти способы лечения многих заболеваний,

использование новых технологий в земледелии решило проблему продовольствия и

борьбы за пищевые ресурсы, использование одежды и открытие природных

энергоресурсов позволило человеку освоить места, которые раньше были бы

недоступны для его жизни. Кроме того, для человека открываются бескрайние

просторы в области самосовершенствования личности, интеллектуальных

способностей, что отличает его от других представителей царства животных.

Однако теория Дж. Хаксли, констатируя явление, не позволяет проанализировать

его на досоциальном уровне и не объясняет причин ограниченности прогресса всех

живых организмов, кроме предков человека. Гораздо более плодотворным

представляется подход А. Н. Северцова (1925). И Дж. Хаксли, и А. Н. Северцов

исходили из дарвинского положения о том, что повышение уровня организации —

частный и необязательный результат эволюции, возникающий под действием тех же

факторов, которые вызывают любое другое приспособление. Преимущество же теории

А.Н

Северцова в том, что основное внимание обращено не на критерии, а на

результаты различных путей эволюции

Катагенез

Катагенез (от греч. kata – движение вниз и genesis – развитие) – развитие таксона путем упрощения уровня организации организмов.

Дегенерация – конкретное проявление катагенеза. Например, у видов, обитающих в пещерах и почве, происходит редукция органов зрения, пигментации, снижается активность передвижения. Примером катагенеза является также возникновение паразитических форм.

Рис. 3. Ароморфоз, дегенерация и адаптация в виде ступеней, отражающих уровень сложности (положение ступени выше или ниже другой) и разнообразие (ширина ступени) таксонов в процессе эволюционного развития

У растений-паразитов снижается активность фотосинтеза, наблюдается редукция листьев (омела, петров крест, повилика).

У паразитических ленточных червей нет кишечника, слабо развита нервная система по сравнению со свободно живущими формами.

В ходе эволюции происходит постоянная смена эволюционных путей развития таксона.

Для конкретной группы организмов, как правило, за периодом арогенеза всегда следует период конкретных изменений, аллогенеза.

Биологическая эволюция

Длительное время проблемой эволюционных процессов в биологии занимался И. И. Шмальгаузен. Именно им были определены основные варианты биологического прогресса:

- гиперморфоз;

- алломорфоз;

- ароморфоз;

- гипоморфоз;

- катаморфоз;

- теломорфоз.

Биологический регресс не имеет подобных направлений. Ароморфоз является таким путем эволюции, который сопровождается увеличением уровня жизнедеятельности, предполагает расширение среды обитания рода. Для арогенезов характерны:

- усиление деятельности;

- увеличение дифференциации;

- интегрированность организма;

- проявление активных вариантов борьбы за существование;

- усовершенствование органов чувств и нервной системы.

В результате ароморфоза происходят изменения, которые способствуют подъему организации, то есть наблюдается не биологический регресс, а развитие (прогресс). У вида появляется шанс на переход к новым условиям существования. В качестве примера арогенеза можно привести четырехкамерное сердце, появление живорождения, постоянную температуру тела, два круга кровообращения, грудное вскармливание молоком новорожденных детенышей. Биологический регресс такими возможностями не обладает. Именно путем ароморфозов появились классы и типы, развились крупные таксоны. А. Н. Северцов говорил о том, что именно ароморфоз предполагает усложнение вида, возможность его к последующему самосовершенствованию. К чему приводит биологический регресс? Примеры в истории свидетельствуют о том, что его результатом становится полное вымирание вида, рода.

Аллогенез предполагает формирование специфических приспособлений во время изменения условий обитания. В этом случае прогрессия организма не предполагает усложнения всего вида, не требуется и общий подъем энергии. Аллогенезы приводят к видовому разнообразию, существенному росту численности. К примеру, млекопитающие сумели освоить различные условия обитания, их можно встретить и в арктических пустынях, и в тропиках. Кроме того, их представители освоили разные среды (почву, воду, сушу), что привело к снижению конкуренции между представителями разных видов за места обитания, пищу. Но при этом не произошел биологический регресс. Примеры, приведенные выше, напротив, свидетельствуют о стабильном уровне организации живых организмов. Благодаря идиоадаптации появляются новые роды, виды, отряды, семейства, возникают таксоны низкого ранга.

Телогенез признан узкой специализацией, приспособлением к конкретным условиям существования, не предполагающим серьезного изменения уровня организации. К примеру, хамелеоны, черепахи, ленивцы наделены дополнительными приспособлениями к условиям обитания.

«>

Идиоадаптации у амфибий

Но, дальше внутри этих ароморфозов происходит идиоадаптация.

Например, среди амфибий (см. урок Амфибии курс биологии 7 класс), хвостатые амфибии живут полностью в воде, частично сохраняют жабры, их малоподвижные конечности хорошо приспособлены к плавательным функциям хвоста. Бесхвостые амфибии сохранили хвост только в личиночном состоянии и приобрели сильные подвижные конечности, благодаря которым приступили к освоению суши. Безногие амфибии обитают в почве – это червеобразные формы, лишённые конечностей и хвоста.

Арогенез появляется значительно реже, чем аллогенез.

Следует отметить, что пути эволюции изменяют сложность организации живых существ, и далеко не всегда сложность организации прямо связана с биологическим прогрессом.

Биологический прогресс – увеличение приспособляемости таксона, ведущее к увеличению численности его представителей и расширению ареала.

Биологический прогресс может быть достигнут как путем усложнения организации – арогенеза, так и путем ее упрощения – катагенеза.

Например, класс Птицы появился после существенного усложнения организации, по сравнению с классом пресмыкающиеся, что обусловило его биологический прогресс.

Тип Нематоды имеет еще более примитивное строение, но, тем не менее, в биологическом плане он более прогрессивен, чем класс Птицы и Пресмыкающиеся.

Список литературы

Домашнее задание

- Какие пути биологического прогресса вам известны?

- Что такое арогенез? Чем арогенез отличается от ароморфоза?

- Приведите примеры крупных ароморфозов у животных и растений. Как возникли представители этих царств живой природы?

- Приведите примеры мелких ароморфозов. К каким последствиям они привели?

- Что такое аллогенез? Приведите примеры аллогенеза.

- Что понимают под катагенезом? Какие примеры катагенеза вам известны?

- Как связаны ароморфоз, дегенерация и идиоадаптация?

- Сформулируйте закон Северцова. Применим ли он к истории нашего вида и высших таксонов, к которым относится вид Человек разумный?

- Обсудите с друзьями идиоадаптации амфибий. Какие идиоадаптации рептилий, птиц и млекопитающих вы сможете назвать?

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Интернет-портал Files.school-collection.edu.ru (Источник).

- Биологический словарь (Источник).

- Биология (Источник).

Пути достижения биологического прогресса

Биологический прогресс может достигаться тремя основными путями — посредством арогенеза, аллогенеза и катагенеза. Каждый из путей характеризуется возникновением у организмов определенных приспособлений (адаптаций).

Арогенез (от греч. airо — поднимаю, genesis — развитие) — путь развития адаптаций, повышающих уровень организации особей и их приспособленность к различным средам обитания до такой степени, что это позволяет им перейти в новую среду жизни (например, из водной среды в наземно-воздушную). Эти адаптации называются ароморфозами (от греч. airо — поднимаю, mоrphоsis — образец, форма). Они представляют собой глубокие изменения в строении и функциях организмов. В результате появления данных адаптаций значительно повышается уровень организации и интенсивность процессов жизнедеятельности организмов. Поэтому Северцов называл ароморфозы морфофизиологическим прогрессом. Примеры основных ароморфозов представлены в таблице:

| Животные | Растения |

|---|---|

| Двусторонняя (билатеральная) симметрия тела | Хлорофилл и хлоропласты (фотосинтез) |

| Два типа половых систем | Ткани (покровная, механическая, проводящая) |

| Подвижные конечности | Органы (корень, стебель, лист) |

| Трахейное дыхание у беспозвоночных животных | Чередование поколений (спорофит и гаметофит) |

| Легочное дыхание у позвоночных животных | Цветок и плод |

| Центральная нервная система, развитые отделы головного мозга | Двойное оплодотворение (без воды) |

| Четырехкамерное сердце | |

| Два круга кровообращения (теплокровность) | |

| Альвеолярные легкие |

Арогенез приводит к появлению крупных систематических групп (классов, отделов, типов, царств). Примерами арогенеза является возникновение отделов голо- и покрытосеменных растений, классов наземных позвоночных животных и др.

Аллогенез (от греч. allos — другой, иной, genesis — происхождение, возникновение) — путь развития частных адаптаций, не изменяющих уровень организации особей. Но они позволяют особям более полно заселить прежнюю среду обитания. Эти адаптации называются алломорфозами. Алломорфозы возникают на основе ароморфозов и представляют собой разнообразие форм органов без изменения их внутреннего строения. Примерами алломорфозов могут быть разные формы конечностей у позвоночных, клювов и ног у птиц, разные типы листьев, стеблей, цветков у растений и др. За счет алломорфозов аллогенез приводит к увеличению видового разнообразия в пределах крупных систематических групп. Например, увеличение видового разнообразия класса двудольных растений произошло за счет появления разной формы цветков.

Катагенез (от греч. kata — приставка, означающая движение сверху вниз, genesis — происхождение, возникновение) — особый путь эволюции в более простой среде, сопровождающийся редукцией отдельных систем органов с одновременным повышением эффективности репродуктивной системы. Упрощения систем органов проявляют себя как адаптации, поэтому закрепляются естественным отбором. Эти адаптации называются катаморфозами. А. Н. Северцов называл их общей дегенерацией. Примерами катаморфозов являются: редукция нервной системы, органов чувств, движения и пищеварения у паразитических червей; утрата листьев и корней у растений-паразитов и др. Упрощение организации у паразитических форм сопровождается совершенствованием репродуктивной системы. Это приводит к их процветанию, т. е. к биологическому прогрессу, сочетающемуся с морфофизиологическим регрессом.

А. Н. Северцов также отмечал, что в ходе эволюции наблюдается закономерная смена путей эволюции (закон Северцова). Любая крупная систематическая группа начинает свое развитие по пути арогенеза благодаря появлению ароморфозов. Это позволяет ей перейти в новую среду обитания. Далее организмы расселяются в различные местообитания. На основе ароморфозов возникают алломорфозы, и эволюция протекает по пути аллогенеза. В результате происходит полное заселение новой среды и т. д. Северцов рассматривал катагенез как частный случай при арогенезе и аллогенезе.

Презентация на тему Биологический прогресс Показатели биологического прогресса и регресса Существование на Земле организмов разной степени сложности Направление биологической. Транскрипт

2

Биологический прогресс Показатели биологического прогресса и регресса Существование на Земле организмов разной степени сложности Направление биологической эволюции Причины вымирания видов

3

биологический прогресс Биологический прогресс это направление эволюции, в ходе которого таксон оптимально адаптируется к условиям окружающей среды, а его численность и ареал растут. Биологический прогресс приводит к процветанию таксона и обычно сопровождается усложнением организации : появление теплокровности у птиц и млекопитающих, семени у цветковых растений и т. д. Однако упрощение организации также может способствовать биологическому прогрессу. Примером служат многие паразитические организмы, а также животные — биофильтраторы ( двустворчатые моллюски и др.).

4

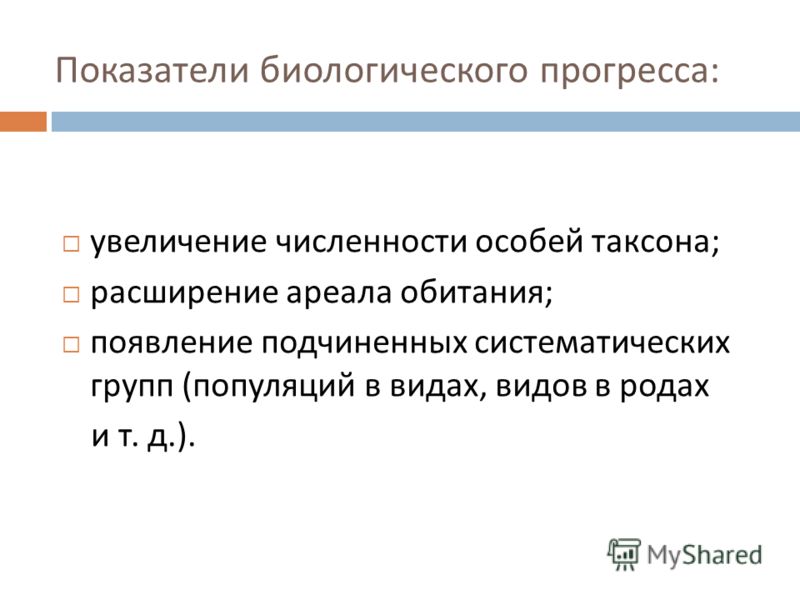

Показатели биологического прогресса : увеличение численности особей таксона ; расширение ареала обитания ; появление подчиненных систематических групп ( популяций в видах, видов в родах и т. д.).

5

Показатели биологического регресса : уменьшение численности особей таксона ; сужение ареала обитания ; уменьшение числа подчиненных система тических групп.

6

В настоящее время основным фактором, вызывающим биологический регресс множества видов, является антропогенное воздействие, т. е. влияние человека на биосферу. В состоянии же биологического прогресса находятся преимущественно виды, чье существование неразрывно связано с человеком ( домашние животные и культурные растения, паразиты и сорняки, виды — квартиранты вроде тараканов и др.).

7

Существование на Земле организмов разной степени сложности Вершинами эволюции на нашей планете являются высшие растения, членистоногие, теплокровные позвоночные. Однако существу ет множество других гораздо проще организованных таксонов. Причина этого связана с тем, что усложнение строения вовсе не является обязательной целью эволюции. Цель состоит в достижении максимальной приспособленнос ти к условиям окружающей среды, которая может наступить и на относительно низком уровне организации. Этому способствуют стабильные, « монотонные » условия обитания, наличие постоянного, не очень интенсивного источника энергии ( пищи ). Примерами слу жат многие организмы — редуценты ( бактерии, черви, грибы ), кишечнополостные и губки, бактерии — хемосинтетики

8

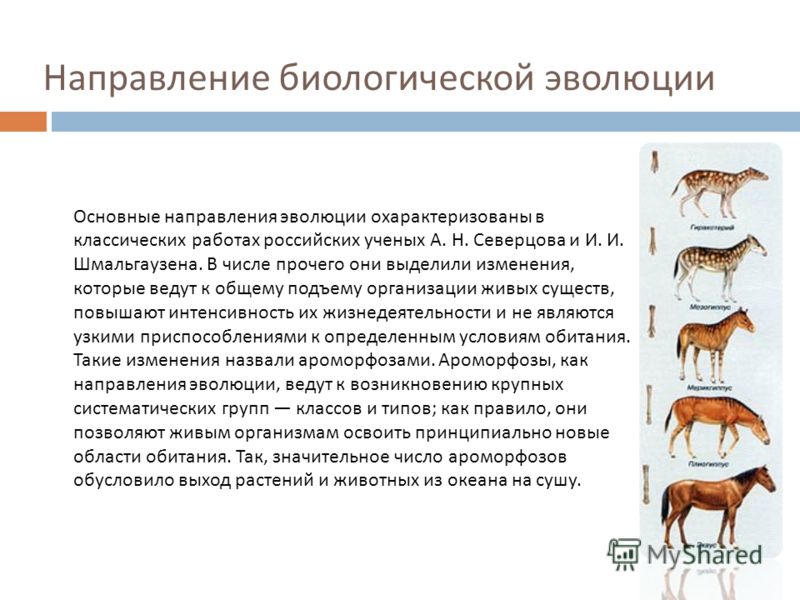

Направление биологической эволюции Основные направления эволюции охарактеризованы в классических работах российских ученых А. Н. Северцова и И. И. Шмальгаузена. В числе прочего они выделили изменения, которые ведут к общему подъему организации живых существ, повышают интенсивность их жизнедеятельности и не являются узкими приспособлениями к определенным условиям обитания. Такие изменения назвали аромор фозами. Ароморфозы, как направления эво люции, ведут к возникновению крупных систематических групп классов и типов ; как правило, они позволяют живым организмам освоить принципиально новые области обитания. Так, значительное число ароморфозов обусловило выход растений и животных из океана на сушу.

9

Причины вымирания видов Вымирание видов может происходить по нескольким причинам. Во — первых, вид может не выдерживать конкуренции со сходными видами ( бычок — ротан вытесняет других рыб из водоемов средней полосы России ). Во — вторых, в результате адаптации вид может стать высокоспециализированным ( приспособиться к экстремальным условиям обитания или строго определенной пище ). При быстром изменении условий он может не успеть измениться, что особенно справедливо по отношению к видам — эндемикам. Вымирание может быть так же результатом эпидемии или глобальных природных катаклизмов. В настоящее время основной фактор вымирания антропо генные воздействия, приводящие как к из менению условий обитания, так и к пря мому истреблению вида ( тюлени — монахи ).

11

Большой бамбуковый лемур (Greater Bamboo Lemur)

12

Хохлатый ( чёрный ) павиан (Celebes Crested Macaque)

13

Равнинная горилла (Lowland Gorilla)

14

Мадагаскарский орлан — рыболов ( скопа ) (Madagascar Fish Eagle)

15

Ванкуверский сурок (Vancouver Island Marmot)

16

Чёрный носорог (Black Rhino)

17

Иберийская ( испанская ) рысь (Iberian Lynx)

18

Миндорийский карликовый буйвол (Mindoro Dwarf Water Buffalo)

19

Китайский речной ( озерный ) дельфин (Baiji Dolphin)

20

Сибирский журавль ( Стерх )(Siberian Crane)

Разные взгляды на прогресс в живой природе Ламарка и Ч. Дарвина

Впервые вопрос о путях эволюции попытался разрешить Ж.Б. Ламарк. Главным

направлением в философии Ламарка стала идея о том, что все живое в ходе

развития стремится к самосовершенствованию себя под действием внутренних

потребностей, воли, «внутренних ощущений». Разнообразие видов живых существ, по

Ламарку, не является хаосом всевозможных форм. В этом разнообразии можно

усмотреть определенный порядок, как бы ступени последовательного и неуклонного

повышения уровня организации от самых простых до наиболее сложных и совершенных.

Это привело ученого к принятию первых и важнейших постулатов.

Во-первых, виды организмов не остаются вечно неизменными, как это утверждает

религия, а изменяются во времени. Во-вторых, развитие живых организмов идет в

направлении постепенного и неуклонного усовершенствования от простых — к

сложным по пути прогресса. Это постепенное усовершенствование организации

Ламарк назвал градацией. На каждом градационном уровне возникло разнообразие

типов живого. Движущей силой градации он как раз считал «стремление природы к

прогрессу». А такое «стремление к прогрессу» свойственно всем живым существам,

будучи вложено в них Творцом, то есть Богом. В этой части своей теории Ламарк

объясняет прогрессивную эволюцию теологически — природа внутренне стремится к

какой-то цели по велению Божьему, и именно высший Творец создал «материю и

природу» и тем самым косвенным образом является Творцом всех продуктов

саморазвивающейся природы.

Из биологов нового времени советский специалист по биомеханике Н. А. Бернштейн

также считает, что понятие эволюционного прогресса требует признания цели в

эволюции. (Может ли быть эволюция направленной, если впереди нет цели?) В

понимании Бернштейна у живых организмов существует заранее разработанная

кодовая модель цели и программа действий для прокладывания путей к этой цели.

По его мнению, любой организм имеет нечто вроде ДНК-автопилота, который

запрограммирован на достижение эволюционного результата и подавляет отклонения

в развитии как несовершенства, идет ли речь о развитии эмбриона или целой

эволюционной группы. Идеалистичность идей Ламарка и его современных

последователей вполне очевидна.

Идея направленности эволюции легла в основу и более поздних концепций

«батмогенеза» Э. Копа, «ортогенеза» Т. Эймера, «аристогенеза» Г. Осборна, «номогенеза»

Л. С. Берга, хотя их авторы отнюдь не склонны признавать свое духовное родство

с классическим ламаркизмом. Сущность всех этих концепций заключается в

утверждении, что эволюция проходит на основе неких «закономерностей» по пути

прогресса, что обусловлено изначальным свойством живой материи

самосовершенствоваться.

Материалистический подход к проблеме изучения направлений эволюционного

процесса отличается от идеалистического в двух важнейших моментах: во-первых,

эволюция в целом не имеет предопределенного характера, поскольку путь прогресса

(понимаемого здесь как морфофизиологическое усовершенствование организации) —

лишь одно из возможных ее направлений; во-вторых, прогрессивная эволюция

протекает под контролем тех же механизмов, что и другие направления

эволюционного процесса (ненаправленная мутационная изменчивость, естественный

отбор, преадаптация и др.), а отнюдь не обусловлена «изначальными свойствами»

живой материи.

Ч. Дарвин рассматривал эволюцию иначе, чем Ламарк (хотя они оба, несомненно,

признавали сам факт эволюции). Он считал эволюцию процессом приспособления, а,

следовательно, повышение уровня организации — только частным результатом этого

процесса. Возрастание приспособленности в ходе эволюции обычно сочетается с

усложнением организации: по мере постоянного изменения и усложнения условий

среды адаптационно усложняется и строение организмов. Дарвин отрицал какой-либо

божественный замысел в развитии природы. Дарвин пишет: «Некоторым трудно

избежать олицетворения слова «природа». Что касается меня, то под словом

«природа» я понимаю совокупность действия и результаты этого действия многих

законов природы, а под словом «законы» в свою очередь, очередные, проверенные

нами результаты явлений».

Понятие регресса

Основная характеристика биологического регресса заключается в том, что данный процесс является противоположным прогрессу. У него также есть определенные отличительные характеристики, о которых следует упомянуть отдельно:

- снижение количества особей в результате превышения показателя смертности над рождаемостью;

- снижение многообразия внутри вида;

- уменьшение границ и целостности ареала, происходит распад его на несколько отдельных пятен;

- из-за незначительной численности особи подвергаются катастрофической элиминации, что может спровоцировать уничтожение всей группы.

Заключение

Согласно теории, предложенной А. Н. Северцовым, основным фактором для повышения организации живых организмов выступают частные приспособления, которые могут сопровождаться упрощением, то есть дегенерацией. Благодаря одним и тем же арогенезам возможно появление различных «надстроек», которые дают виду возможность выживать и развиваться в частных условиях. Биологический регресс и прогресс являются теми основными способами биологического развития, которые позволяют конкретному отряду, роду выживать, развиваться, совершенствоваться либо приводят к его полной гибели и исчезновению.

Биологический прогресс – это то единственное направление эволюции, которое привело к появлению человека. Это направление обусловливает переход в процессе эволюции на социальный уровень.

Как известно, пути достижения биологического прогресса, ход исторического развития (филогенез) для каждого определенного таксона (группы) зависит от адаптивной зоны, в которой, собственно, и эволюционирует этот таксон

Немаловажное значение имеют и возможности перестройки в организационной структуре группы

Затрагивая основную проблему, которую решает биологический прогресс, ученые обращают внимание на роль каждого имеющегося фактора при определении того или иного направления в развитии. Другими словами, изучение именно этого вопроса позволяет увидеть, каким образом может повыситься приспособленность и происходить эволюция в целом

Первым, кто занялся изучением данного направления, стал Ж. Б. Ламарк. Ученый разделил биологический прогресс на два типа. К первому он отнес градацию – повышение организационного уровня. Вторым из них, по мнению ученого, является формирование разнообразия видов организации на каждом определенном уровне. Ученый считал, что эти два процесса независимы друг от друга. Так, градация обусловлена внутренним стремлением к совершенствованию, разнообразие же образуется под влиянием среды. При этом следует сказать, что, несмотря на то, что Ж. Б. Ламарк неверно истолковал механизм двух направлений, само существование их представляет собой объективный факт.

Дарвин рассмотрел биологический прогресс по-другому. Он уравнивал понятия эволюции и приспособления. Вследствие этого, по мнению Ч. Дарвина, повышение организационного уровня являлось лишь частичным результатом всего этого процесса. Как правило, с усложнением организации в процессе эволюции сочетается увеличение приспособленности. В процессе расхождения признаков (дивергенции) происходит постоянное усложнение биотической среды. Дарвин предположил далее, что адаптация к более сложной среде может быть обеспечена за счет только более сложной структуры организма. Впоследствии биологический прогресс изучался в двух направлениях. Исследования проводились в России А. Северцовым и за рубежом Дж. Хаксли и Б. Реншем.

Как и Ж. Б. Ламарк, Б. Ренш считал, что развитие эволюции возможно не только по вертикали, но и по горизонтали. Образование разнообразия на одном уровне организации было названо Реншем кладогенезом, выход же на новый уровень – анагенезом.

Ученый пытался решить появившиеся вопросы в своей теории о неограниченном и ограниченном развитии. В соответствии с этой теорией эволюция, безусловно, – это биологический прогресс. Однако это развитие является групповым, а значит, ограниченным. Переходящий от одной ступени к другой, каждый таксон (группа) прогрессирует, но, вместе с этим, приходит к вымиранию, то есть к стасигенезу. При этом только одно направление развития, приведшее к появлению человека, является неограниченным. Это связано, главным образом, с выходом на абсолютно новый эволюционный уровень – социальный.