Опоссум

Содержание:

Зачем нужна сумка

Несмотря на различное строение тела, размеры, питание и образ жизни, большинство имеют одну общую анатомическую особенность. Это сумка, представляющая собой кожную складку на брюхе самки. Она может быть как очень глубокой, так и едва заметной, открываться вперед или назад. Многих эндемиков Австралии объединяет эта анатомическая особенность, исчезнувшая у видов животных, живущих на других материках. Но при этом, водится не только на Зеленом Континенте и в но и в Южной и Северной Америке. Зачем нужна эта набрюшная полость? Дело в том, что детеныши у сумчатых рождаются недоразвитыми. Ведь беременность длится недолго — 8-40 суток. Это фактически эмбрионы. К примеру, у кенгуру новорожденный достигает всего трех сантиметров в длину. Но они очень живучие. Новорожденные карабкаются по брюху матери в поисках сумки. Там они находят сосок и припадают к нему на долгие недели. Даже достигнув зрелости, молодняк в случае опасности ищет укрытия в сумке матери. Но опоссумы и тут проявили свою уникальность. Не все они имеют сумки. Некоторые из них снабжены рудиментарной складкой, а у некоторых ее нет и в помине. Например, карликовый опоссум не имеет выводковой сумки.

Условия обитания сахарной летяги в природе

Относятся эти зверьки к сумчатым млекопитающим семейства сумчатых летяг.

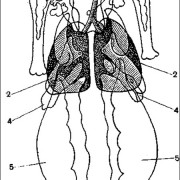

Зверьки изящные, ловкие и очень небольшие. Длина тела летяги составляет всего 15—21 см, плюс пушистый хвост 16,5—21 см. Масса тела в среднем 95—170 граммов. Формой тела летяга немного напоминает белочку, но есть принципиальное отличие — тонкая перепонка, покрытая нежным мехом, которая позволяет животному мастерски планировать между деревьями. Эта перепонка, или мембрана, начинается от пятых пальцев передних лап и заканчивается на первых пальцах задних лап.

В полете летяги вытягивают лапки в стороны, натягивая мембрану, что позволяет им парить по воздуху на значительные расстояния более 50 метров! Курс полёта регулируется движением лап и хвоста.

Пушистый хвост сахарного поссума превышает длину тела и играет важнейшую роль в жизни зверька — помогает балансировать и изменять направление полета, да еще служит для переноски всяких нужных предметов, например веточек для гнезда.

Обитают сумчатые летяги в северной и восточной частях Австралии, на Новой Гвинее и прилежащих островах, на архипелаге Бисмарка и на Тасмании, куда предположительно были впервые завезены в 1835 году, о чём говорит отсутствие более ранних следов останков в слоях почвы и отсутствие местного названия для этих животных.

Летяги ведут в основном ночной образ жизни. Их сильно выпуклые глаза приспособились прекрасно видеть в темноте. Кроме того, у летяг очень крупные округлые уши, улавливающие едва заметные звуки, что помогает зверькам в охоте.

Большую часть жизни сахарные сумчатые летяги проводят на деревьях и редко спускаются на землю.

Основной средой их обитания являются леса с эвкалиптовыми деревьями, но эти зверьки научились адаптироваться к новым условиям и расселились в любых лесах, где для них имеется достаточная кормовая база.

Основной средой их обитания являются леса с эвкалиптовыми деревьями, но эти зверьки научились адаптироваться к новым условиям и расселились в любых лесах, где для них имеется достаточная кормовая база.

Сахарные сумчатые летяги — социальные животные. Они живут семьями или группами, в которые входят до 7 самцов, не считая молодняка, а вожаком стаи является альфа-самец.. Вся группа, включая взрослых, но ещё не покинувших родителей детёнышей, обитает в одном гнезде в дуплах или на корнях деревьев и защищает общую территорию около 100 соток. Гнездо внутри выстлано веточками, травой и сухими листьями.

Свои владения доминирующий самец метит вонючей жидкостью из желез, расположенных на лбу, груди и задней части тела.

Оплодотворяет самок, как правило, доминирующий самец, после чего до рождения детенышей проходит от 16 до 29 дней.

В год у самки может быть до трех пометов, в каждом из которых рождается до трех малышей.

После рождения детеныши, находясь в специальной сумке матери, не отрываются от соска еще 40 дней, после 70 дней они могут уже выбираться из сумки, однако продолжают питаться молоком матери до четырех месяцев.

Половая зрелость у самцов наступает в 8-15 месяцев, у самок – в 12.

Яркой отличительной характеристикой сахарных сумчатых летяг является их необыкновенная болтливость и разнообразие звуковых сигналов, которыми зверьки общаются с сородичами, варьируя их интонацию и интенсивность для выражения своих эмоций: они способны издавать рокот и треск, шипение и плач, чириканье и тявканье.

Данные сигналы используются в целях привлечения внимания, выражения злости, предупреждения о приближающейся опасности и испуга, приветствия, радости и многих других эмоций.

Питается сумчатая летяга сладким соком некоторых видов эвкалиптов и акаций, а также нектаром и плодами растений. Важную роль в ее рационе играет белковая пища — это насекомые, а также мелкие позвоночные и беспозвоночные.

В летнее время основу рациона сахарной летяги составляют белки, а при отсутствии насекомых зимою они становятся вегетарианцами.

В случае недостаточности кормовой базы для поддержания необходимого уровня жизненной энергии, животные входят в состояние, близкое к летаргическому сну, в котором могут проводить до 23 часов в сутки.

Обычная температура тела сахарной летяги составляет – 35-36 градусов Цельсия, но имеет свойство снижаться на 8-24 градуса в период сна зверьков.

Продолжительность жизни сахарной летяги в дикой природе в среднем составляет 9 лет, при правильном содержании в неволе зверьки доживают до 12 лет. Случаи максимальной продолжительности жизни зафиксированы в зоопарках — вплоть до 17,8 лет.

Краткая характеристика семейства

Семейство опоссумов насчитывает около восьмидесяти видов. Большинство из них обитает в экваториальных лесах Центральной и Южной Америки. Внешне эти небольшие зверьки величиной 7-50 сантиметров напоминают мышей или крыс. Тем более что некоторые виды имеют голый, лишенный шерсти хвост. Однако, в отличие от грызунов, этот придаток играет в жизни животного очень большую роль. Хвостом опоссумы цепляются за ветви деревьев, им же «рулят» при прыжках. Иногда он утолщен при основании отложениями жира. Опоссумы чаще всего обитают в кронах деревьев, но есть виды, ведущие наземный или полуводный образ жизни. В основном питаются насекомыми, но есть и такие, пищей которых является нектар цветов. Карликовый опоссум (Marmosa murina), имеющий еще название энеева мышь, живет на деревьях в тропических лесах между реками Амазонка и Ориноко. Активны эти зверьки в сумерках.

Несмотря на название, это не самый маленький представитель семейства. Длина его может достигать до 31 сантиметра, из которых больше половины приходится на хватательный голый хвост. Шубка зверька сверху желтовато-серая, а брюшко более светлого окраса. Сумки, как уже указывалось, у этого вида опоссумов нет. Живет зверек в кронах деревьев — в дуплах, пустотах под корой. Энеева мышь поистине всеядна. Не брезгует и птичьими яйцами. Но больше всего она любит плоды, а также разнообразных сверчков и прочих насекомых. Продолжительность жизни этой мыши достигает восьми лет. Самка приносит в помет 10-12 детенышей. За неимением сумки малыши просто висят у нее на сосцах. А когда детеныши немного подрастают, они перебираются к матери на спину.

Образ жизни

Среди сумчатых есть как ведущие наземный, так и древесный образ жизни, а водяной опоссум приспособился к жизни в воде. Большинство – ночные животные.

Коала – сумчатое животное, приспособленное к древесному образу жизни

Коала – сумчатое животное, приспособленное к древесному образу жизни

Рацион

Есть среди сумчатых растительноядные, хищные и всеядные виды. Некоторые предпочитают только какой-то один вид пищи. Например, хоботноголовый кускус специализируется на нектаре и пыльце. Другие же, например, четырехглазые опоссумы, весьма неразборчивы в еде. В их рацион входят фрукты, земляные черви, насекомые и мелкие позвоночные.

Социальная жизнь

Можно выделить четыре типа социальной организации сумчатых. В первом случае структурной единицей является особь, участок которой частично перекрывается с несколькими другими участками. Самцы имеют большие участки, которые включают в себя участки нескольких самок, и спаривание имеет беспорядочный характер. Так живут мелкие опоссумы, хоботноголовый поссум.

При втором типе структурной единицей также является особь, но с ограниченным перекрыванием участков. У самца участок перекрывается с участками 1-2 самок, спариваться с которыми может только он. Такой тип социальной организации характерен для питающихся листьями древесных видов.

Третий тип – это семейные объединения, которые делят между собой общую, часто защищаемую, территорию. Группы могут состоять из моногамной пары и ее потомства или доминантного самца, нескольких взрослых самок и молодняка. Группами живут сумчатые летяги и некоторые поссумы.

Четвертый тип представляют собой семьи крупных кенгуру. При этой социальной организации структурной единицей является группа разнополых особей. Спаривание в таких группах беспорядочное, а доступ к самкам основан на размере и главенствующем положении самцов.

Коммуникация

В коммуникации сумчатых животных основная роль принадлежит слуху и обонянию. Так, древесные виды используют звуковые сигналы, чтобы общаться на расстоянии до нескольких сотен метров. Одни, такие как мелкие поссумы, могут чирикать или пищать, а другие, например, коала – реветь.

Запаховая коммуникация осуществляется пассивным оставлением мочи и экскрементов, а мелкие виды активно метят, используя секрет кожных желез.

Поскольку сумчатые в основной массе активны ночью, зрение для них большого значения не имеет.

Сколько живут сумчатые?

Продолжительность жизни кенгуру в природе составляет около 25 лет. Мелкие сумчатые живут меньше, чем крупные виды. Короче всех век некоторых видов хищников, которые умирают в возрасте 12 месяцев. Исключение – горный кускус, который живет дольше всех мелких млекопитающих: самка в природе может прожить больше 11 лет.

Питание

Опоссум относится к группе всеядных, то есть они могут питаться насекомыми, корешками, ягодами, в некоторых случаях даже охотятся на мелких зверей, но это свойственно для крупных видов. В качестве жертв выступают грызуны, ящерицы, а в особо редких случаях даже кролики.

Питание напрямую зависит от тех условий, где они проживают. Есть водная разновидность, в её меню в основном входит рыба, хотя иногда он разбавляется лягушками и водными змеями небольшого размера. При недостатке корма регистрируются случаи каннибализма. Зверьки имеют отличный аппетит, но дело заключается не в обжорстве, а именно в необходимости накапливать жировую ткань на «черный день».

В домашних условиях опоссум может кормиться овощами, фруктами, яйцами и курицей.

Другие виды опоссумов-пигмеев

Этого крохотного зверька можно назвать эльфом. Питается он исключительно цветочным нектаром и плодами, как мотылёк. Знакомьтесь: восточный карликовый опоссум, или соня. Длина его составляет 12 сантиметров, и восемь из них — хвост. Сони активны летом и малоподвижны зимой, за что и получили свое второе прозвище. Когда опоссум хорошо питается, он откладывает жир у основания хвоста. К карликам относится и обитающий в Бразилии, Аргентине и Перу голохвостый опоссум. У него сумки нет, а длина тела достигает 15 сантиметров. А рекордсменом среди лилипутов считается чакский опоссум. Длина его тела — всего 68 миллиметров.

На самом деле эти маленькие животные представляют собой совсем другое семейство — Burramyidae. Да и называют их поссумами. Такое имя дал животным Джеймс Кук, описавший представителя вида при открытии Квинсленда. Далекий от биологии капитан сравнил нового зверька с известным ему американским опоссумом. Но в своих записках он сделал помарку: пропустил начальную букву «о». Так и закрепилось за австралийским зверьком название «поссум». Сейчас ученые выделяют пять видов семейства Burramyidae. Они водятся на востоке Австралии и в Новой Гвинее. Из них только один вид — горный кускус — впадает в зимнюю спячку. Австралийский карликовый опоссум имеет хорошо выраженную, открывающуюся вперед сумку. У этого зверька маленькие закругленные ушки и длинный хватательный хвост.

Животное Поссум

Поссумы

(лат. Phalangeridae)

— это семейство животных, которые относятся к отряду сумчатых. Второе их название — лазящие сумчатые

.

Название «поссум» это животное получило благодаря небольшой ошибке в написании.

Открытие этого вида принадлежит капитану Куку, нашедшему их в Квинсленде. Вновь открытый зверек был очень поход на распространенного в Америке опоссума, и капитан так и решил записать название в своих заметках. Кук случайно не дописал одну букву, и с тех пор учеными было принято название «поссумы». Кстати, опоссумы и поссумы не имеют ничего общего друг с другом.